教会のひと

教会のひと

今回はイノベーションを起こすポイントになる「ブリコラージュ」という考え方を紹介します。

「イノベーションを起こす」

と一口に言っても、実際はどんなことに気をつけたらいいのか分からないという方がほとんどではないでしょうか。

僕自身も大きなイノベーションを起こした経験はありません。

しかしだからといって、漠然と考えているより、何か足掛かりとなるようなポイントだけでもあったらいいと思いませんか。

今回はイノベーションを起こすのに大切な考え方「ブリコラージュ」を紹介します。

参考にする本の紹介

今回参考にする本は2冊あります。

1冊目は山口周さんの書かれた『武器になる哲学』です。

山口 周(やまぐち しゅう)

1970年、東京生まれ。

慶應義塾大学哲学科卒業。

株式会社モバイルファクトリー社外取締役。

【本書の内容】

人生を切り開くための「思想・哲学」の50の鍵となるコンセプトを解説。

ビジネスパーソン向けに書かれた1冊。

2冊目は『100分de名著 レヴィ=ストロース 野生の思考』です。

【本書の内容】

NHKの番組「100分de名著」のテキスト。

レヴィ=ストロースの『野生の思考』が分かりやすく解説されている。

イノベーションを起こすうえで大事な鍵「ブリコラージュ」

「ブリコラージュ」という言葉は、フランスの文化人類学者・民俗学者のレヴィ=ストロースが使ったことで広く知られるようになりました。

まずブリコラージュって何?

まず「ブリコラージュ」という言葉の意味から抑えていきたいと思います。

『100分de名著 レヴィ=ストロース 野生の思考』にはブリコラージュについてこう書かれています。

レヴィ=ストロースによればそれは「ありあわせの道具材料を用いて自分の手でものを作る」ことに他なりません。

(『100分de名著 レヴィ=ストロース 野生の思考』42頁)

ブリコラージュとは、

ありあわせの道具材料を用いて自分の手でものを作ること。

これが、イノベーションとどう関係があるの?

と思われるかもしれません。

ここだけでは今回のイノベーションに関する部分は理解できないので、もう少し引用して説明します。

ブリコラージュでは、「でき上ったとき、計画は当初の意図(中略)とは不可避的にずれる」ということになります。

(『100分de名著 レヴィ=ストロース 野生の思考』43頁)

ブリコラージュの「当初の意図とずれる」ということが、イノベーションでも重要なポイントなのです。

イノベーションは思っていたことと違う形で花ひらく

さて、ここからはイノベーションという言葉も交えながら、「ブリコラージュ」と「イノベーション」という2つの言葉の共通点をみていきましょう。

ブリコラージュと同じように、イノベーションにも「出来上がったとき、計画が当初の予定とは違ったものになる」ということが多くあります。

多くのイノベーションは、想定された用途とは違った形で花がひらくのです。

ブリコラージュの考え方と同じように、イノベーションも出来上がったときに、はじめに作ろうと意図したことからずれる。

例)エジソンは蓄音機を「遺言状のかわり」になるものと意図していたが、実際は想像していなかった音楽産業の発展につながった。

(参考:『武器になる哲学』332頁)

前回の記事で紹介したホンダのバイクにしてもそうです。

ホンダは昔、北米に向けて馬力のあるオートバイを開発して売り込みましたが、全然売れませんでした。

しかし、社員の移動用に持ちこんだ50㏄のスーパーカブがめちゃくちゃ売れたのです。

これも想定された社員の移動用のバイクという用途とは違った形で、花がひらいた結果です。

イノベーションで大事なこと

前の項では「イノベーションを起こすとき、想定とは違ったところで花がひらく」ということを話してきました。

しかし想定とは違うのだから適当にやっていればいい訳ではありません。

その突破口となる考え方を山口周さんは、このように語っています。

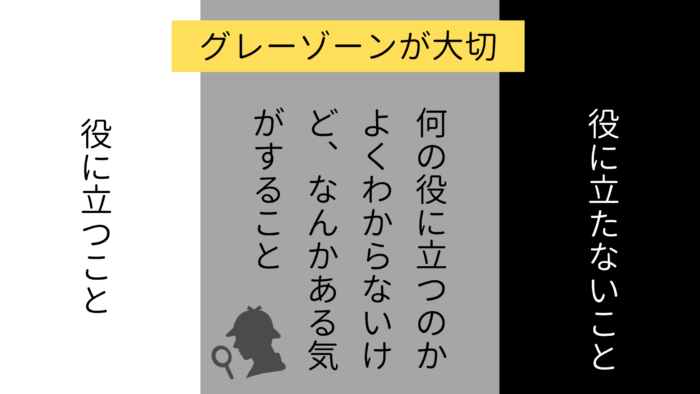

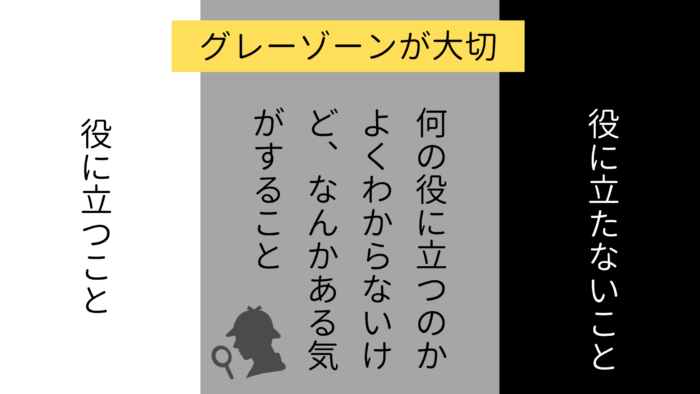

用途市場を明確化しすぎるとイノベーションの芽を摘むことになりかねない一方、用途市場を不明確にしたままでは開発は野放図になり、商業化は進まない。

ということで、ここで重要になるのが「何の役に立つのかよくわからないけど、なんかある気がする」というグレーゾーンの直感です。

(山口周『武器になる哲学』KADOKAWA 334頁)

つまり、用途をガッチガチに固定したイノベーションと、まったく何も考えずに何かうまれるんじゃないかというイノベーションの間を考えるということです。

このグレーゾーンを考えるために僕の先輩の話を紹介します。

変わった習慣をもつY先輩

僕の先輩Yさんは学校の先生をしています。

Yさんにはちょっと変わった習慣があります。それは「金具やバネのようなものを見つけたら、職員室の自分の机の下の箱に入れておく」という習性です。

落ちているもので、なんかよく分からんけど、使えそうなものは拾ってその箱の中に入れておくのです。

Yさんがそうして「なんかよく分からんもの」を溜めているのを他の先生や生徒は知っているので、「先生、メガネのネジがなくなったんですけど、何か合うネジありませんか?」といった具合で聞いてくるそうです。

そのたびにYさんはその箱をガサゴソと探し「あ、これたぶん別のネジだけど、合いそう」といった具合で問題を解決してきたそうです。

さらに本来の用途ではなかった素材同士を用いて、リモコンを直したことがあるといっていました。

この発想は、山口さんのいう「何の役に立つのかよくわからないけど、なんかある気がする」というグレーゾーンの直感です」という言葉そのものだと思いました。

実際、こうして訳の分からないもの(失礼)を集めているお陰で、多くの人が問題を解決しています。

この発想こそがイノベーションには大切です。

イノベーションを起こすために、グレーゾーンの直感を大事にしよう

これまで見てきたように、イノベーションを起こすためには、「何の役に立つのかよくわからないけど、なんかある気がする」というグレーゾーンの直感が大切です。

これは信仰者であっても同じです。

面白そうなアイデアを形にしようとしたときに、先輩から「それってなんの役にたつの?」と言われたらこのブリコラージュのことを思い返してください。

はじめから意図が正確に分かっているイノベーションは少ないのですから。

まとめ

今回はイノベーションを起こす鍵となる考え方「ブリコラージュ」を解説してきました。

- ブリコラージュとは、ありあわせの道具材料を用いて自分の手でものを作ること

- ブリコラージュでは、でき上ったとき、計画は当初の意図(中略)とは不可避的にずれる

- 多くのイノベーションは、想定された用途とは違った形で花がひらく

- 重要になるのが「何の役に立つのかよくわからないけど、なんかある気がする」というグレーゾーンの直感

今回紹介した本です。

どちらも面白いので、よければ読んでみてください。特に『武器になる哲学』はオススメです。

以上、「イノベーションを起こす鍵となる考え方「ブリコラージュ」を知ろう」という話でした。

コメント