「ちょっと真剣な話していいっすか?」

と、おなじ信仰を志す、後輩Y君から親教会にいる時に相談をうける。

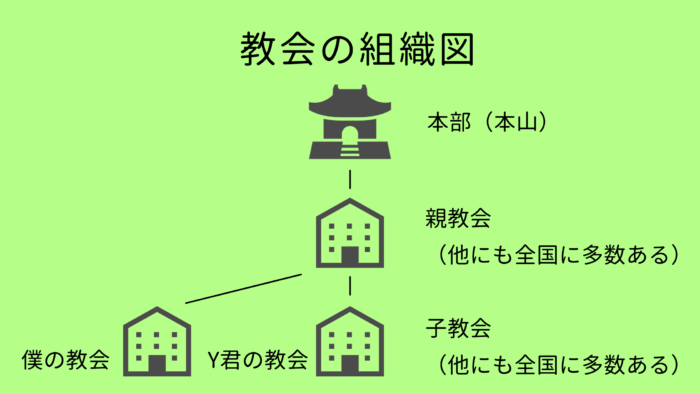

このYくんは、僕とおなじ親教会から派生した子教会に生まれた20代前半の男だ。

分かりにくいので、1度図にするとこんな感じだ。

10ほども年の離れているY君だが、真剣な話とは思えないほど、ソファで横になりながら煙草をふかしている。

本当に真剣な話をする気なのだろうか。

まあしかしわざわざツッコむようなことでもないし、何を言うのかが気になったので、「いいよ」とだけY君に伝える。

すると彼はこのようなことを語ってくれた。

- 僕はもう自分の生まれ育った教会を継ぎたくない

- 周囲の人が自分に期待していることがしんどい

- 後継者なんだからこのくらいやって当然というのはおかしい

なるほど、Y君んもいろいろ大変だなと、ふんふん言いながら話を聞く。

少し説明しておくと、教会というのは別に誰が継がなければならないという明確な決まりはない。

しかし場合そこの教会の代表をつとめる人の子どもが後継者となることが多いのも事実だ。

いわゆる世襲制とでもいうのだろうか。

Y君のいいたいことはとてもよく分かる。

僕自身もY君とおなじ立場にあるので、そういう気持ちになったことは幾度となくある。

Y君と僕のみならず、教会の後継者という人がこのようなネガティブな気持ちを抱えることは、結構あると思う。

統計を取ったわけではないのでハッキリしたことは言えないが、教会がいやになって飛び出したという話は、年に数回は聞く。

教会を飛び出すことに関して、僕個人としてはそれが悪いという思いはない。

それをジャッジするほど偉くもないし、その人の人生なのだから好きなようにしたらいいと思う。

むしろ信仰を志す気もないのに、周囲の目ばかりを気にして我慢しているよりはずっと良いとも思ったりする。

その方が信仰者としては健全ではないだろうか。

ただ、なぜこのようにこと、つまり「期待された後継者がたまらなくなって逃げだすような事態」になっていまうかということは考えていく必要があると思う。

結論からいうと、こうして嫌になってしまう後継者というのは「贈与が正しく行われずに、逆に贈与の呪い」にかかってしまっているのだと思う。

これだけだと意味が分からないと思うので、順に説明していきたい。

まず、ここでいう贈与とは、僕らが必要としているにも関わらずお金で買うことのできないものおよびその移動と定義する。(参考:近内悠太『世界は贈与でできている』4頁)

贈与とは、必要なのにお金で買えないものなどのこと。

この贈与による呪いという表現は、近内悠太さんの著書『世界は贈与でできている』から引用したものだ。

本には、こんな一節がある。

僕らはときとして、贈与を差し出す(ふりをする)ことで、その相手の思考と行動をコントロールしようとしてしまうのです。

そして実際、相手は贈与の力によってコントロールされ、そのコミュニケーションの場に縛りつけられてしまうのです。

贈与の呪いは、相手がそれに気がつかないうちに、相手の生命力を少しずつ、確実に奪っていきます。

(近内悠太『世界は贈与でできている』ニューズピックス 81.82頁)

つまり、相手からもらったものによって、受けとった側が縛りつけられてしまうということだ。

Y君の例を用いて説明すると、周囲の人がY君に「期待」という贈与を差し出していることで、Y君自信がその期待に応えなればならないという縛りを作ってしまているということだ。

周囲の人もよかれと思って期待している場合も多いので、この呪いはなかなかに根が深い。

ここでポイントとなるのは、Y君は教会の後継者としてはたらくことでしか、周囲の人の期待に応えられないということだ。

それ以外に方法がないから苦しむ。

もっというと、資本主義社会に慣れ親しみすぎた僕たちは、ギブ&テイクのような発想を、いつのまにか信仰の世界にも持ち込んでしまっていることもある。

Y君に対して、「俺は教会でこのくらいのはたらきをしているんだから、お前も当然それ相応のことはするだろう」というような関わり方をしてしまうのだ。

これは僕自身がよくやってしまうことでもある。

これはもう贈与ですらない。

ただの交換だ。こんなことをしていたら、よけいに贈与は生まれない。

断っておくと、贈与自体は悪いものではない。むしろ肯定的な意味をもつものだ。しかし、使い方を間違えると、Y君の場合のように呪いになってしまうのだ。

では、どうしたらこのような贈与の呪いがとけるのだろう。

近内さんはいう。

贈与者は名乗ってはなりません。

名乗ってしまったら、お返しがきてしまいます。

贈与はそれが贈与だと知られない場合に限り、正しく贈与となります。しかし、ずっと気づかれることのない贈与はそもそも贈与として存在しません。

だから、贈与はどこかで「気づいてもらう」必要があります。

あれは贈与だったと過去時制によって把握される贈与こそ、贈与の名にふさわしい。(近内悠太『世界は贈与でできている』ニューズピックス 93頁)

つまり正しい贈与とは「私が贈与しました」と名乗らないことが肝心なのだ。

そして名乗らないのだが、相手にはどこかで気がついてもらうということも一緒にセットになっている。

正しい贈与とは、

- 贈与者は自分が贈与したと名乗らない

- 贈与を受けた者は、どこかのタイミングで「あれは贈与だった」と気がつく

という2つが達成された場合のことをいう。

これだけでは少し抽象的なので、僕が祖父との間で体験した「期待」という贈与が成功した例を紹介する。

ぼくの祖父は今から8年くらいまえに亡くなっている。

亡くなってから遺品の整理をしていると、大量の日記が出てきた。

昔からなんでも書き残しておく習慣があったのは知っていたが、ここまで何でも書いておく人もそうはいないだろうと思いながら、パラパラと日記をめくる。

すると、そこには僕の名前がとても多く書かれており、「まきのりなら教会の代表としてやっていけるだろう」というような期待を表演する箇所がいくつもあった。

また、褒めてくれてもいた。

しかし一緒に生活していた祖父は、普段「教会を継ぐことを期待している」とは一切言わなかった。

その日記を見て、僕ははじめて祖父の期待を知り贈与を受けたのだ。

これは呪いではない。

事実僕はこの日記を読み、心の奥底から力がみなぎってくるのを感じた。

「祖父の期待に、僕になんの見返りを求めなかったその期待に応えたい」と。

祖父の日記を偶然見なかったら、この贈与は届かなかったかもしれない。

しかし、これしか贈与の名にふさわしい贈与を送る方法はない。

近内さんはいう。

この贈与は私のもとへ届かなかったかもしれない。

ということは、私がこれから行う贈与も他者へは届かないかもしれない。でも、いつか気づいてくれるといいな——。

かつて、受取人だった自身の経験から、そのように悟った主体だけが、贈与が他社に届くことを待ち、祈ることができるのです。

(近内悠太『世界は贈与でできている』114頁)

信仰を志す僕たちが、後世にこの信仰を伝える時、この「祈る」という気持ちが大事なのではないか。

1番祈りに近い僕たちが、大切な人に対して、もしかしたら1番祈ることを疎かにしているのかもしれない。

ギブ&テイクといった考えは一旦忘れよう。電卓を伏せよう。計算せずに、気づかれることのないかもしれない贈与を送り、祈ろう。

これこそが、信仰が受け継がれていくときに最も大切なポイントだと思うのだ。

コメント