教会のひと

教会のひと

- そもそも贈与ってなに?

- 贈与をする上で大事なポイント

- 贈与に気付くにはどうしたらいいか(自論)

この記事を見てくださっている方の多くは、信仰をされているのではないでしょうか。

僕もその1人です。

超絶怒涛の信仰者です。

そんな信仰者まきのりが普段気をつけていること、それは「複眼的にものごとを見る」ということです。

つまり、1つのことをいろんな視点でみることです。

それを心がけています。

とはいっても全然うまくできてはいませんが、まぁ努力はしているということです。

今回の記事では、信仰するということを「贈与」という視点から見ていきたいと思います

僕は贈与を知ってから「あれっ? これって信仰にもめちゃくちゃ当てはまるな」と思いました。そしてより信仰ってすごいなと感じたのです。

まったく聞きなれない「贈与」という言葉だと思うので、少しずつ説明していきます。

参考にする本の紹介

今回は、内田樹さんと東畑開人さんの本を、主に参考にします。

内田 樹(うちだ たつる)

1950年東京生まれ

神戸女子大学名誉教授

専門はフランス現代思想、映画記号論、武道論。

東畑 開人(とうはた かいと)

1983年東京生まれ

東京大学教育学部卒業

専門は臨床心理学・精神分析・医療人類学

そもそも贈与とはなにか

まずは「贈与」とは何なのかを紐解いていきます。

贈与は「あ、贈与されちゃった」と気づくことから始まる

言葉だけ聞くと、誰かに何かを与えることが贈与だと思いがちですが、それは贈与の本質ではないのだと内田先生は言います。

贈与というのは厳密にいうと反対給付のことです。

もうすでに誰かから贈り物を受け取ってしまったので、返礼しなければならない。その義務感にせき立てられて行う行為が「贈与」です。

なんか知らないけど、暇だし、金もじゃらじゃらあるし、「贈与でもするか」というふうにして始まるものじゃありません。

贈与は自己を起源とする主体的な行為ではありません。贈与はそれ自体「すでに贈与を受けてしまった結果」なのです。

(内田樹『困難な成熟』夜間飛行 203頁)

贈与は「あ、贈与されちゃった」と感じた人が始めること

つまり贈与をするという行為の前には、その前に何か「私は受け取っていた」と感じる必要があるのです。

【贈与が成立する順番】

- 「あ、贈与されてしまった」

- もらったままだと気持ちが悪い

- 誰かに贈与しよう

という順番で贈与というのは成立するのです。

いきなり誰かに贈与というわけにはいかないのです。

贈与を受けて「もらったままだと気持ちが悪い」という気持ちが芽生えてするのが、「贈与」なのです。

(これを「反対給付」とも言います)

例えば、知人からお中元をもらったとしたら、嬉しいですが「何か、お返しをしないとな」となると思います。

そこから洗剤の詰め合わせなんかを返す行いが「贈与」なのです。

このあたりは別のブログにも書いているので、良かったら見てください。

内田先生は続けて

贈与は、「したい/したくない」とか「できる/できない」というような枠組みで論じられる話ではありません。

あなたの意思なんて誰も訊いてないから。(中略)

人間性がどうであるとか、手持ちの資源に余裕があるとかないとか、そんなことは贈与にはなんの関係もありません。

あなたが「すでに贈与を受けた」と感じているかどうか、それだけが問題なのです。

(内田樹『困難な成熟』夜間飛行 203.204頁)

贈与で大切なことは、人間性やもっている資源ではない。

「すでに贈与を受けた」と感じているかということだけ。

贈与を語る上で、これは非常に面白いポイントです。

つまり、どんなお金持ちでも贈与ができるとは限らないということです。

裏を返せば、貧乏な人でも「私は贈与を受けている」と感じれば、贈与は成立するのです。

このあたり、本当に面白い。

ユーミンは贈与を感じている

この『困難な成熟』には秀逸な例が載っています。

内田先生は、贈与というのは「それを誰かに伝えないと義理が果たせない」ことなのだと言われます。

『困難な成熟』の中で、歌手のユーミン(松任谷由実)を例に説明されています。

ユーミンにだって教えていただきました(ついさっき)。「やさしさに包まれたなら」がたまたま車の中でiPodから流れていたんです。

こんな歌詞です。

「カーテンを開いて、静かな木漏れ陽の、やさしさに包まれたなら、きっと、目に映るすべてのことはメッセージ」

聴いて、はっとしました。これは贈与論ではないか、と。「目に映るすべてのことはメッセージ」ですよ。この感覚のことを「被贈与の感覚」と僕は申し上げているわけなんです。

誰もメッセージなんか送っていないんです。

木漏れ陽は誰かからのメッセージなんかじゃありません。

ただの自然現象です。でも、ユーミンはそこに「メッセージ」を読みだした。自分を祝福してくれるメッセージをそこから「勝手に」受け取った。

そしてその贈り物に対する「お返し」に歌を作った。

その歌を僕らは聴いて、心が温かくなった。「世界は住むに値する場所だ」と思った。

そういう思いを与えてくれたユーミンに「ありがとう」という感謝を抱いた。返礼義務を感じたので、とりあえずCDを買った。

(内田樹『困難な成熟』夜間飛行 208.209頁)

ユーミンは、目に映るすべてのものから、贈与(メッセージ)を受け取って、そのお返しに人の心を温かくする歌を作った。

ユーミンはこうして祝福のメッセージを「勝手に」感じて、他の人に贈与を始めたのです。

そしてこれが大事なのですが、自分が贈与を始めないことには、次の贈与が回ってきづらいということです。

贈与が上手な人というのは、どんどん贈与を行うので、どんどん贈与が他からきます。

こんな「贈与がたくさん回ってくる人」が多くの幸せを手にするのではないでしょうか。

ユーミンも多くの人に贈り物に対する「お返し」に歌を作ったことにより、多くの人から支持されています。もはや国民的な歌手といっても過言ではないくらいです。

環境に恵まれた人じゃないと贈与を受け取れないのか?

そんな人は一生贈与を受け取れずに過ごすんじゃない!?

たしかに、そういう人も世の中にはいます。

というか、僕自身も世の中的にみれば環境的には恵まれていない方だと言えます。

しかし、内田先生はそのような人の場合でも、「自分には恵まれている天賦のものがあるっていうふうに思った方が、絶対に幸せだし、その後上手くいく」のだと言います。

アルベール・カミュの場合

内田先生は、「未来に残したい授業」という動画に出演されたときに、アルベール・カミュを例に出して説明されています。

結構長いですが、重要な所なので引用します。

難しい環境、極貧とかですね、親が片親いないとかそういう環境の場合ってそこのなかで自分は贈り物をもらっているっていう風に考えるのってものすごく難しいんだけれども、やっぱしね、それに成功した人じゃないとそこから脱却できないんですよね、やっぱり。

すごく有名な例としては、フランスの作家・哲学者であるアルベール・カミュっていう人がいるわけですけれども、カミュって人は極貧の育ちなんですよね。

生まれたときにすぐにお父さんが戦争で亡くなってしまって、お母さんは文字も書けないし、精神障害があったりした人で、まったく社会的能力がなくて。

で、おばあさんのところに行って暮らすんだけれど、おばあさんも読み書きができない。おじさんがいるんだけど、おじさんも読み書きができなくて、おじさんはおまけに言葉が喋れない。

そういう極貧であって、知的な環境が全くないところで少年時代を過ごすんだけれども、そこで(カミュが)ずっと考えているのは、「これは1つの特権なんじゃないか」っていう風にね、社会の最下層にいるということが。

社会の最下層にいる人間しか経験できない喜びというものがあるんじゃないかという方向にですね、180度切り替えようとするわけですね。

例えば贅沢に暮らしている人たちにとっては、夜空の星の光なんていうのはなにものでもないかもしれないけれども、社会の最下層にいる人間から見ると満点の星空っていうのは「値札が付かない恩寵のようなものである」、と。(中略)

これってもちろん力業でね。それはカミュくらいの能力の高い人だったらできるかもしれないけれども、一般の人にね、同じことを要求するのは無理だと思うんですけれども。

でも、それでもそうなんですよね。社会の最下層にいる人であっても、「自分は天賦のものに恵まれている」と言うふうに思いなしていくというふうにね。

豊かな恵み、恩寵の中にいるんだというふうに思うっていうことがないと、その人がただ恨み続けていったり、悲しみ続けていったり、自分は全部奪い取られてるので、自分には奪い返す権利がある。

といって人から奪ったりということを正当化したりとかしていると、その人の人生ってあんまり豊かなものにならないので。(中略)

もちろんとっても大変なんですけれども、「貧しくたっていいじゃないか、貧しさを逆手にとって生きれば」というね、そんな残酷なことを言ってはいけないんですけれども、でもやっぱりね、全ての人にはすべての人なりに自分には恵まれている天賦のものがあるっていうふうに思った方が、絶対に幸せだし、その後上手くいく。

難しい環境の中であっても、「私は贈与を受け取っている」と考えた方が、人生が上手くいく。

ここで内田先生が仰っているように、困難な状況に置かれた人に「いや、それでも贈与しなきゃ」ということは言えません。

ですが、信仰をしていて「持っているものに気がつく」というのは本当に大切なことだと思いすし、周りの人がそれを知っているだけでも状況はかわってくると思います。

松本人志の場合

これは他の成功している人にも共通しているように思います。

ダウンタウンの松本人志さんも、おもしろい人の条件の一つに「貧乏」を挙げています。

これは、あくまでもオレがそうだったから思うのかもしれない。

とにかくオレは幼いころ、おもちゃを買ってもらった記憶が全くない。遊び道具のない子供は、自分でそれを作ろうとする。

結局、想像力が豊かになり、頭を使って遊ぼうとするのだ。松本人志『遺書』

松本さんが面白くなれた1つの要因は、貧乏だったからだと自身で語っている

普通の人ならハンディキャップとするところを、逆にこれは特権なのだと180度発想を転換していったのだと思います。

ちなみに松本人志さんが考えるおもしろいやつの三大条件は「ネクラ・貧乏・女好き」だそうです。

どれも一見マイナスに見える要素ですが、松本さんはすべてを自分に与えられた「贈与」だと思って、お笑いを追求していったのだと思います。

松下幸之助の場合

松下電器(現Panasonic)の創業者、松下幸之助さんも自身のハンディキャップを贈与だとみなしています。

松下幸之助は、「成功した要因は?」

という質問に対して、

- 貧乏だったこと

- 学歴がなかったこと

- 病弱だったこと

この3つがあったから成功できたと答えられたそうです。

貧乏だから、お金が欲しいと思い、学歴がなかったから、一生懸命勉強し、体が弱いから、人を信じて任せることができたのだと。

(参考:貧乏、低学歴、病気がち…それでも松下幸之助が”経営の神様”になれたワケ)

松下さんの場合も、普通ならマイナスであるポイントを自分に与えられた天賦のものだと考えられているように思います。

ほかにもあげたらきりがありませんが、豊かな人生を生きる上では、「贈与されているんだ」と思うことが欠かせません。

まきのり的視点:信仰の力で贈与に気付こう

贈与を受け取ったという気持ちが、人生を豊かにするうえで非常に大切だということを今まで語ってきました。

ここからはまきのりの視点を紹介します。

この贈与は信仰的にみても大事なポイントだと思います。

というか、この贈与に気付くために信仰があるのではないかと思います。

「私には何もない」と思っている人に、自分が持っているものを伝える。

それが信仰の大切なポイントです。

神さまから・仏様からの「贈り物」を受け取る

なんたって、神さま・仏様はすべての人に贈り物を送っているからです。

まぁこれは全ての宗教にいえるかどうかまで自信がありませんが、僕が信仰している宗教は「神さまはすでに人間に色んなものを与えてるよ」と教えてもらっています。

そして神様からの贈り物を「これは私宛の贈り物だ」と受け取った人が、その感謝の気持ちとして周囲に布教したり、人のために働いたりしています。

僕の身近な人を見ていると、そういった感謝の行いをしている人ほど、人生が豊かです。

これはマジでそう思います。

といっても信仰者の中にも、心のどこかで「自分は与えられていない」と感じている人もいます。

そんな人は、やっぱり見ていても分かるのです。

義務感で信仰している人とでもいうのでしょうか。

そんな人は、できるだけ自分の能力を使いたがらなかったりします。

僕が以前そうだったので、よく分かります。

教会に生まれたけど、信仰ってなんやねんと思っていた時は、家にいさせてもらっている賃金的な感覚で、教会のことをする。

でもこういう働き方からは、贈与のある豊かな人生にはつながりにくいなと、今になっては思います。

自分で贈与すべきボールを握り締めている訳だから当然です。

次のパスが回ってこないのです。

なので、内田先生がおっしゃる通り、まず「私は受け取っていたんだ」と気がつくことが大切だと思います。

「私は受け取っていない」と感じる人にこそ信仰を届ける

先にも触れたように、自分あての贈り物に気がつくことから、豊かな人生は始まります。

しかし、内田先生も仰っているように、これがなかなか難しい。

そんなときにこそ信仰です。

いや、信仰とかマジで洗脳されそうで怪しい。

と思う人もきっといると思います。

確かにそんな宗教もあるとは思うので注意が必要ですが、実際に様々な事情から教会にきて、そこから人生を良い方向へ切り開いた人を見てきている僕からすると、なんだか歯がゆい気持ちになります。

そんなんじゃないんだ、と。

信仰って、今まで見てきた心の風景に補助線を入れることなんだ、と。

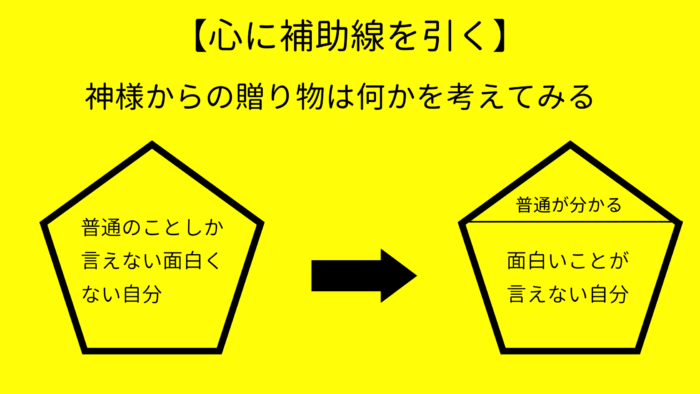

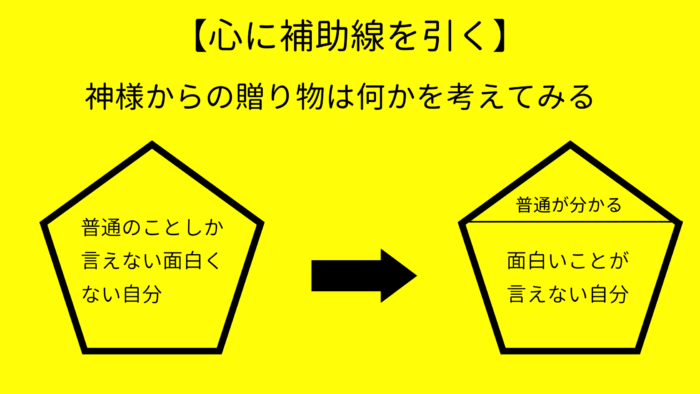

心に補助線を引くとは

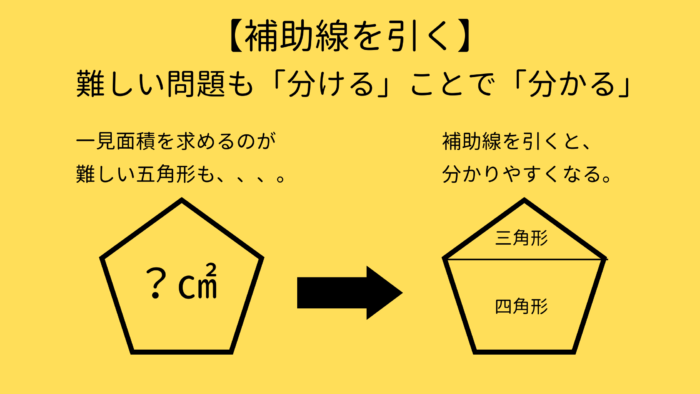

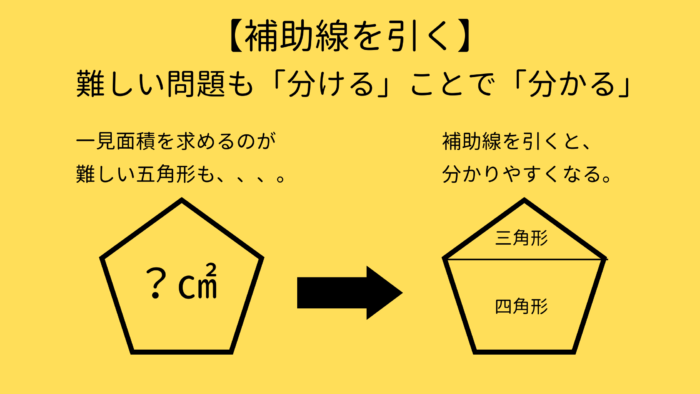

補助線と聞いても、なんのこっちゃ分からないかと思いますので説明します。

これは臨床心理士の東畑開人さんが言っていた表現です。すごく気に入ったので僕も使わせてもらっています。

心の補助線。

補助線とは複雑な図形を複雑なままに扱うための技術です。(中略)

たとえば、いびつな形の五角形の面積を求めよ、という問題が出ます。イレギュラーですから、そのままではどこからどう手を付けていいか分かりません。

ところが、補助線をスッパーンと引くと、それが三角形と四角形の組み合わせであったことが見えてきます。

三角形の面積と四角形の面積をそれぞれに求めて、足し算をすれば、いびつな五角形の面積も分かります。

複雑なものを一度シンプルな形へと分割して、再びそれらを結びつける。これが補助線の役割です。

心の補助線も同じことです。それは複雑な心を複雑なまま扱う技術です。

(東畑開人『なんでも見つかる夜に、心だけが見つからない』新潮社 34.35頁)

どうですか?

つまり、複雑なものをシンプルにするために、難しい問題はいったん分けて考えようということです。

それが補助線を引くということです。

「分ける」から「分かる」のだと説明されています。

複雑なものを一度分けて考えることで浮かび上がる景色があることがなんとなく伝わったかと思います。

まきのりが信仰を通してこころに補助線を引いた話

これは信仰でもあてはめて考えることができます。

例えば、僕の場合ですが学生時代、自分の話が面白くないことに悩んだ時期がありました。

今となれば、なんでそんなことに悩んでいるのかと思いますが、その時は真剣でした。

おそらく「モテたい」その一心から「面白くなりたい」と考えていたのだと思います。

なんとか面白くなりたいと思い、大学2回生春休みにM-1のDVDを借りてきて、部屋に閉じこもってずっと見続けたこともありました。

わけの分からない努力ですが、そのくらい必死だったのです。

なんせ本当に普通のことしか言えなかったからです。

そんな悩んでいたある日、「普通のことしか言えない自分」これは神様からのどんな贈り物なんだろう、と考えてみました。

つまりコンプレックスに補助線を引いてみたのです。(その時はそんな補助線を引いたという気持ちはありませんでしたが)

そして気がついたのは「普通」のことしか言えないというのは、逆に言えば「普通」が分かるということでした。

たとえばお笑いのツッコミは、ボケに対して「いや普通〇〇だろ」という内容で返します。

ひょっとしたら、面白くボケることはできないかもしれないけど、普通を理解しているならツッコミはできるかもしれない。

「普通が分かる」これは神様が僕に与えた贈り物なんじゃないか。

そう思った時に、自分が与えられている神様からの贈与を感じることができました。

それから、ボケができる面白い友人とコンビを組み、漫才やコントを考えてサークル内で披露する機会を作りました。

はじめこそうまくいかないこともありましたが、徐々にツッコミの腕が上がり、サークル内でも「ツッコミと言えばまきのり」という称号を得たのです。

卑近なたとえで申し訳ないのですが、僕は自分のコンプレックスを信仰の力で乗り切りました。自分ではマイナスだと思っていることも、補助線を引くことで見えてくる世界があります。

信仰は、贈与を感じる上で非常に大切な役割を果たします。

僕は自分の体験からそう確信しています。

ではでは今回はこの辺で。

まとめ

今回は内田樹先生の著書を頼りに「信仰と贈与」について話してきました。

贈与とは「あ、贈与されちゃった」というように感じた人が始める

- 「あ、贈与されてしまった」

- もらったままだと気持ちが悪い

- 誰かに贈与しよう

という順番で贈与というのは成立する。

難しい環境にある人でも贈与を受けとることができる。

- 難しい環境の中であっても、「私は贈与を受け取っている」と考えた方が、人生が上手くいく。

- アルベール・カミュ、松本人志、松下幸之助はみな幼少期、恵まれた環境とはいえる状態ではなかった

信仰の力で贈与に気付く

- 神さまから・仏様からの「贈り物」を受け取ろうとする姿勢が大切

- そのために心に補助線を引く

- 補助線を引き、「分ける」ことで「分かる」世界がある

今回参考にした本です。

良かったら手にとってみてください。

以上、「【宗教と贈与論について】信仰の力で贈与に気がつき、豊かな人生を送ろう」という話でした。

コメント